2025/02/21

222nm 遠紫外線の眼への長期的な影響(36カ月)を臨床環境で評価

.jpg)

ウシオ電機株式会社(本社:東京都、代表取締役社長 朝日 崇文、以下 ウシオ)と島根大学医学部眼科学講座の谷戸 正樹教授・杉原 一暢助教らの研究グループは、222nm の遠紫外線(Far UV-C)照射の36カ月にわたる眼への長期的な影響を調査しました。その結果、すでに報告されている12カ月の調査結果※1を裏付ける様に、36カ月の継続調査においても、急性および慢性のいずれの有害事象も認められませんでした。この成果は2024年12月10日付でPhotochemistry and Photobiology誌にて発表されています。

【研究及び調査内容】

様々な細菌に対する殺菌効果で広く知られている、有害な紫外線が除去された222nm Far UV-Cの眼に対する安全性を臨床環境で評価し、その長期的な目への影響を調査しました。この前向き観察研究では、222nm Far UV-C照射装置を設置した眼科診療室で働く医療従事者の、紫外線による眼の障害の有無を36カ月にわたり追跡確認しました(図1)。

図1.222nm Far UV-C照射装置(紫の丸で示した箇所)の設置の様子

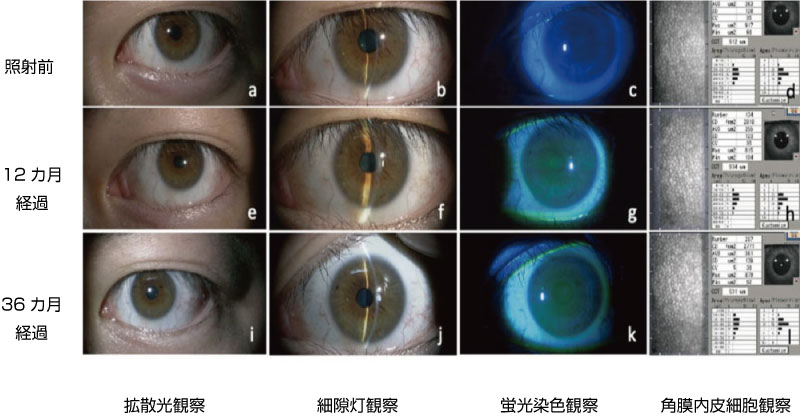

最初の12カ月の観察では、急性または慢性の眼への悪影響は見られませんでした。その後これらの結果をさらに裏付けるために研究期間を36カ月に延長。その間に4人の参加者が視力、屈折異常、および角膜内皮細胞密度の評価を含む定期的な眼科検査を受けました(図2)。なお、照射量は2021年以前にACGIH※2が推奨した8時間あたり22 mJ/cm2の許容限界値(TLV)内に厳密に制御されました。その検査結果は、これらのパラメータに有意な変化がないことを示しており、この条件下での222 nm Far UV-C照射による長期的な曝露に関連する臨床的に有意な眼への危険性がないことを示唆しています。さらに、翼状片、角膜症、または白内障などの遅発性副作用も観察されませんでした。

図2.拡散光、細隙灯、蛍光染色および角膜内皮細胞の代表的な観察例

ウシオはこれまで、222nm の眼科領域分野における安全性の研究・確認を島根大学と行っており、その研究成果は有人環境での微生物消毒のための222nm Far UV-Cの安全な使用のためのエビデンスとして活用されています。ウシオは今後も、222nm Far UV-C技術を通して、「光」による安心・安全な社会の実現に貢献していきます。

※1 12カ月の調査結果の詳細については、こちらをご参照ください。

※2 ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)、アメリカ合衆国産業衛生専門官会議。ACGIHが勧告する許容限界値(TLV)が,紫外線などの非電離放射線の人体被爆の安全性基準として最も普及しており,日本産業規格(JIS)や日本産業衛生学会の許容濃度等の勧告値でもこの値を引用している。

【発表論文】

・著者:Kazunobu Sugihara, Sachiko Kaidzu, Masahiro Sasaki, Sho Ichioka, Ichiya Sano, Katsunori Hara, Masaki Tanito

・論文タイトル:Ocular safety of 222-nm far-ultraviolet-c full-room germicidal irradiation: A 36-month clinical observation

・雑誌名:Photochemistry and Photobiology (https://doi.org/10.1111/php.14052)

***

国立大学法人島根大学

島根大学は7学部4研究科を有す総合大学として、地域や国際社会で活躍する人材の育成、知の拠点としての地方創生という大きな役割を担うべく、発展を続けています。2023年4月には地域産業振興に資するマテリアル分野の教育・研究を強化する「材料エネルギー学部」を設置し、2024年度には同分野の社会実装を担う「先端マテリアル研究開発協創機構」を始動させ、高度専門人材の育成と産業イノベーションの創出も目指しています。